首页 -> 2007年第2期

邓颖超辞世前后

作者:赵 炜

字体: 【大 中 小】

邓大姐以前去过广东,视察过深圳和珠海改革开放的情况,印象很深刻。听了小平同志南巡谈话后,大姐很高兴。她说:“小平同志和我同年,能到南方去看改革开放情况,说明小平同志身体很好。这次小平同志谈话后,我们的改革开放会上一个新台阶。”

赞成“安乐死”

最后一次住院时,邓大姐或许意识到自己沉疴难愈,就经常讲不要抢救、给她施行“安乐死”的问题。此事医院里从上到下都知道。

她说:“中国有句老话:‘好死不如赖活着。’这句话不对,要活着就要健康,不然躺在床上,不能工作,还要人民负担我,有什么意思呢?”

去世前的一个月,邓大姐把我叫到身边,问说:“赵炜,我有一件事要和你说。你跟我20多年了,你最了解我。”我说:“大姐,您有什么就说吧,我是了解您,但您也最了解我,比我自己还了解。”邓大姐马上说:“是的。我的事情你替我报告了没有?我的遗嘱送给中央没有?”我说:“您给中央写的信早就送去了,就是不要抢救、不要浪费人财物的事。您放心,您的事医院、卫生部都知道,中央知道,江泽民总书记、李鹏总理也都知道。”我和她开玩笑说,“大姐,您总提死呀死的,是不是怕死呀?”

她说:“我怕死?我才不怕死呢!过去在敌人面前,在疾病面前,我从来没怕过死。我只是提醒你,我这个病就是老了。没法治。我请求‘安乐死’。如果是到了没有抢救成功的可能的时候,千万不要抢救,抢救还要浪费人力物力,就让我‘安乐死’。作为人总是要死的,这是自然规律。”

我说:“您哪里会怕死,怕死就不提‘安乐死’了。您是想免除组织和人民的负担。可我只是您的秘书,只有反映权,没有决定权。医院也没有决定权,中央也没有人敢批准。您头脑这么清楚,让您‘安乐死’,谁敢批准?老百姓知道了,还不把我们送进大狱里去呀!您和疾病斗争特别有经验,还是别再提这事,省下体力,养精蓄锐,跟医生配合,艰苦奋斗,去争取胜利!”她听后说:“那就艰苦奋斗吧!”

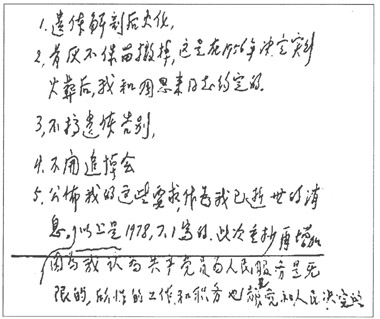

1988年1月份的一天,中央人民广播电台《午间半小时》节目播出有关“安乐死”的讨论。邓大姐收听后,马上给广播电台去信:

中央人民广播电台《午间半小时》同志们:

今天你们勇敢地播出关于“安乐死”的问题,并希望展开讨论,我非常赞成。首都医院那位大夫的意见,我很拥护。我认为,“安乐死”这个问题是唯物主义者的观点。我在几年前已经留下遗嘱,当我的生命要结束,用不着用人工和药物延长寿命的时候,千万不要用抢救的办法。

这是作为一个听众参加你们讨论的一点意见。

邓颖超

1988年1月22日

1989年10月16日,她又委托我向中央报告:“一个共产党员在死时再作一次革命。当我生命快要结束时,千万不要用药物来抢救,那是浪费人力、物力的事,请组织批准给予‘安乐死’。”

1990年,《中国气象报》刊登了题为《她是一位真正的共产党员——记中国农业科学院副研究员周听英》的通讯。这篇通讯介绍了身患不治之症的周听英在征得亲人的同意后,请求组织上批准对自己实施“安乐死”。邓大姐看了这篇通讯后,于同年5月7日给《中国气象报》负责人写了一封信。她在信中说:“我最近读了周听英同志的生平事迹,使我深深感动,百感交集,心情久久不能平静……首先向周听英同志致以崇高的革命的敬礼!向她的亲属表示深切的同情和慰问。周听英同志进行了一次常人所不能进行的对死的革命。她死的伟大,生的光荣。她没有死,永远留在人间。她给人们做了一次死的革命表率。我是赞成‘安乐死’的,我要向她学习。她是一位真正的唯物主义者、共产党员、党的好女儿。”

从这封信中,我们可以看出邓大姐的革命思想。同时,她在住院期间不断地讲这个问题。我们只好安慰她:对待疾病也要艰苦奋斗。邓大姐说:“好吧,艰苦奋斗,艰苦奋斗!”的确,对于一个多病的老人来说,同疾病作斗争也是很难的,是要忍受各种痛苦的。我们工作人员看到她痛苦时,只能安慰她,因为病是谁也不能代替的,如果能,我们愿意代替。她说:“我很理解你们的心意,只有我个人努力。要求‘安乐死’也不会批准。”我告诉她:“您?‘安乐死’?是不可能的。您不要老提这个。”

邓大姐在医院的最后一段时间,高烧持续不退,病魔折磨得她很痛苦;但她依然关心着身边的同志,特别是对医护人员,让给他们买水果、冷饮。她说:天气热,他们很辛苦。有时因为病痛,使她多叫了几次护士,事后她就向她们致歉。当专家要来会诊时,她不顾自己身体虚弱,硬要让身边工作人员把她从床上扶到沙发上,等候专家。平时她喜欢平卧,但为了排痰,要在后背垫上枕头。开始时因为不舒服,她悄悄地把枕头挪开。医生讲明了必要性后,她马上改变了几十年形成的生活习惯,不让医生有半点为难。病情稍微好转,她就对守护在身边的医护人员说:“我住在医院里,不要搞特殊。你们不要都守在我这里,要多关心其他同志。”

邓大姐逝世的前5天,半夜醒来,看见两个护士守在她身边,心里非常不安。她拉住她们的手说:“这么多人来照顾我。我心里很难过,真是太谢谢你们了……”

辞世

1992年7月11日,邓大姐与世长辞了。

邓大姐去世前的半个月,心率陡然加快,胸部憋闷。她平时心脏就不好,这次心率加快,只能躺在床上。我们顿时紧张起来,因为这是不好的预兆。专家曾告诉我:大姐多个器官的功能都不好,如心功能再不好,治疗将更困难。这时,我告诉大家要做好思想准备。

7月9日中午,邓大姐对护士说:“你看赵炜休息没有?如果还没有休息,就请她来,我有事和她说。”我闻讯马上来到她的床边。她对我说:“赵炜,我同你见最后一面。”听完这句话后,我强忍住极大的悲痛,慢慢地说:“大姐,别这样说了,您养养神吧!该睡午觉了。”果然,这是大姐和我最后一次谈话,最后一次清醒地见面。

事后我想,邓大姐可能自己已感觉到身体不行了,她才这样说的。但当时我并没有往坏处想,只是想把她照顾好,多照顾些年。

10日早晨7时40分,邓大姐呼吸变慢,脉搏加快。医生马上采取措施,但呼吸频率仍然很慢。医生说:“目前病情很危重,随时可能发生呼吸、心跳骤停,需要向中央报告。”

下午,我和高振普同志、保健医生季建华,一起把邓大姐的后事工作排了排,哪些我们自己办,哪些要请示治丧委员会,哪些要报告中央决定,整整写了两大张纸。我们做好了一切准备工作,以防不测。

10日一整天,邓大姐的生命都是在用药物维持着。当晚20时左右,李鹏总理和朱琳同志来医院看望邓大姐。我趴在她耳边向她报告。她听见了,答应着:“李鹏……”虽然气力衰弱,声音沙哑,但周围的人都听得出来。

这一天夜里,邓大姐睡着后,仍用药维持着。医生、护士严密地观察着病情变化,但仍然未见好转。我们几个人夜里多次起来看看,心里很不安。

11日凌晨5时多,护士叫邓大姐,但她没有任何反应。这时,我听到她们的喊声,急忙起来走到床边,喊道:“大姐,我是赵炜,您听见没有?您如果听见了就睁一睁眼,点点头。”然而无论我怎么叫,大姐还是没有一点儿反应。大家都感到不对劲儿。医生说:“坏了,过不去了。”这时,我拉开窗帘,发现她嘴唇发白,面色也有点苍白。10分钟前她的血压还正常。但这时已掉下来,脉搏也掉下来了。我和护士马上分别去叫人。